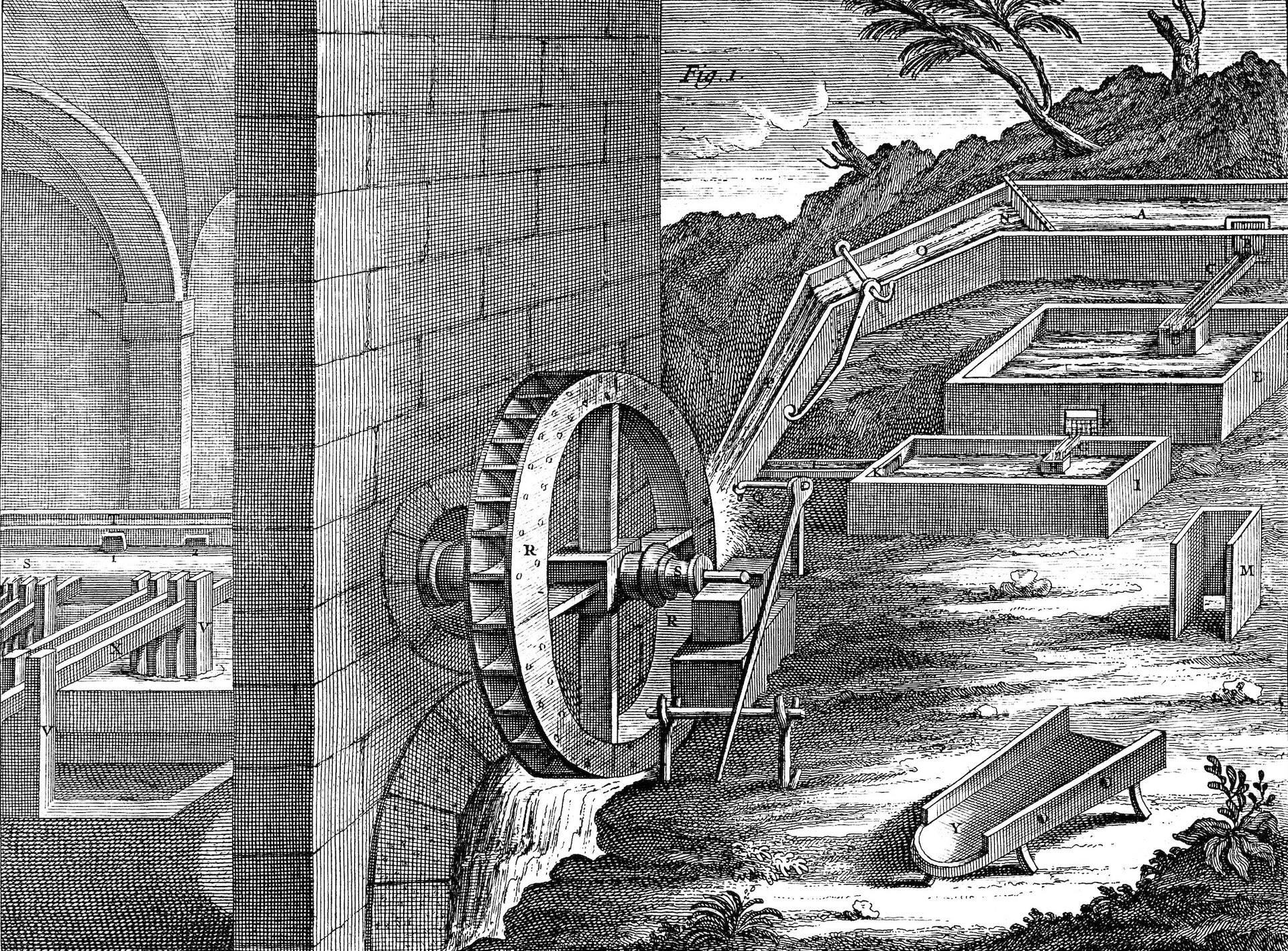

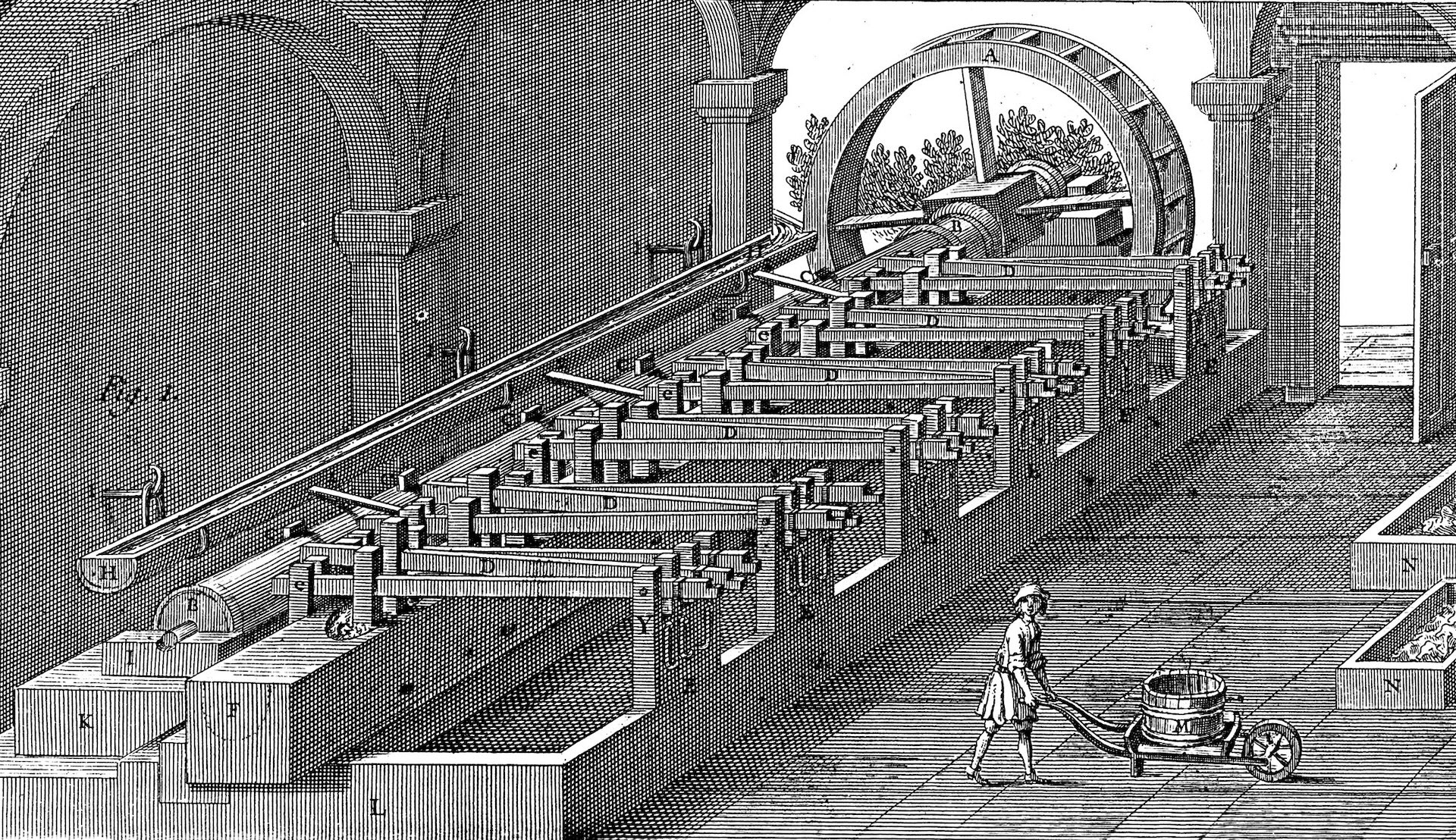

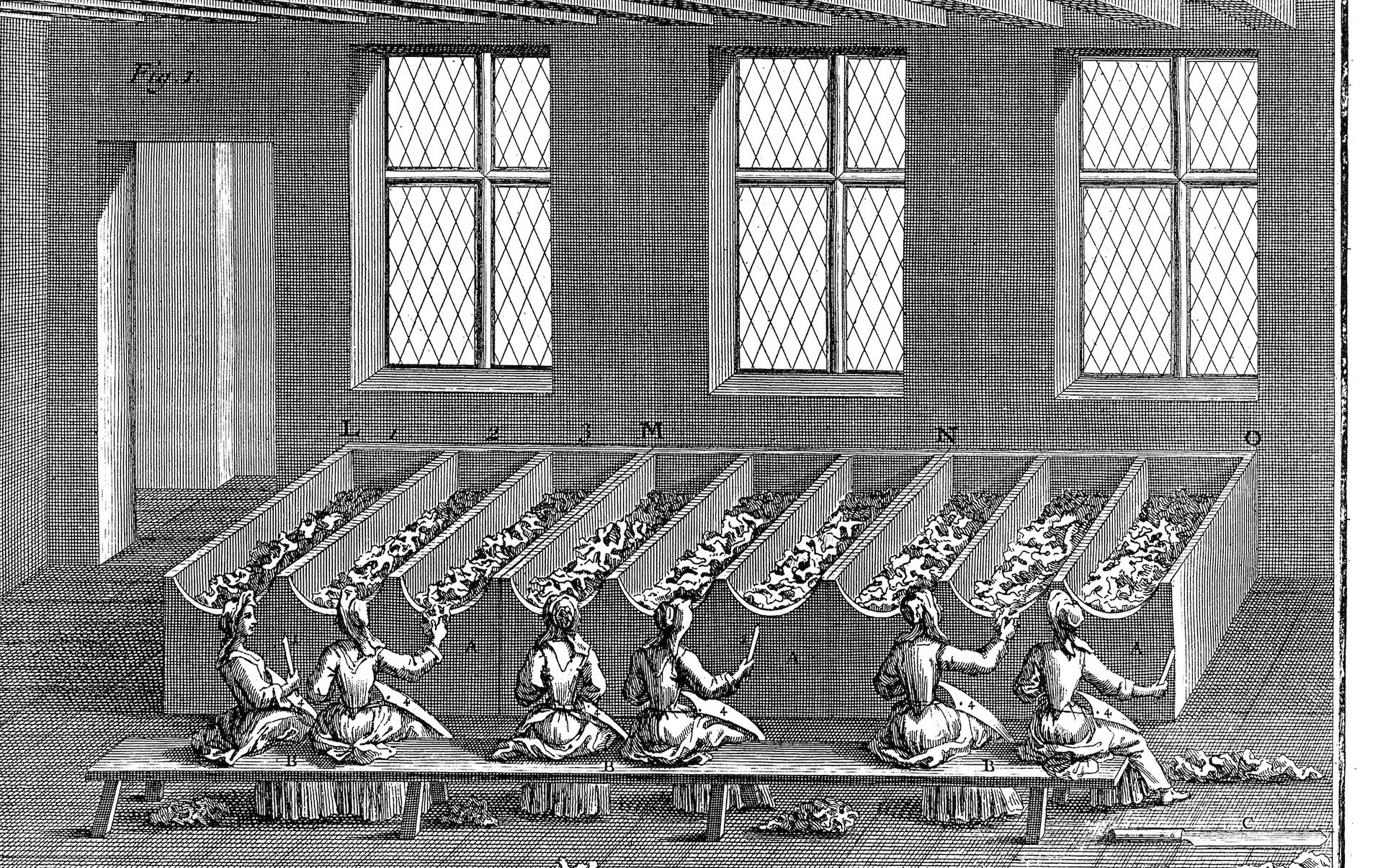

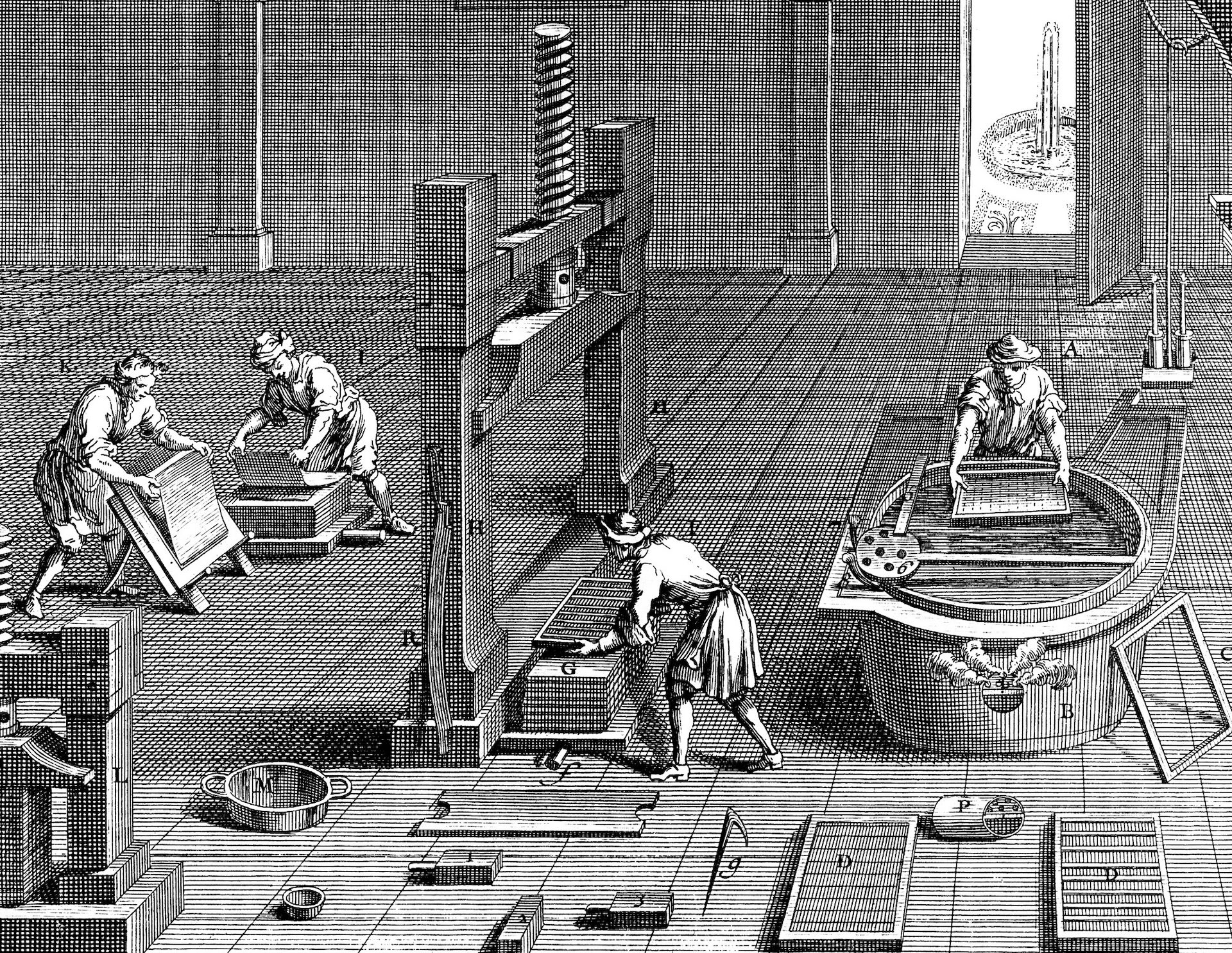

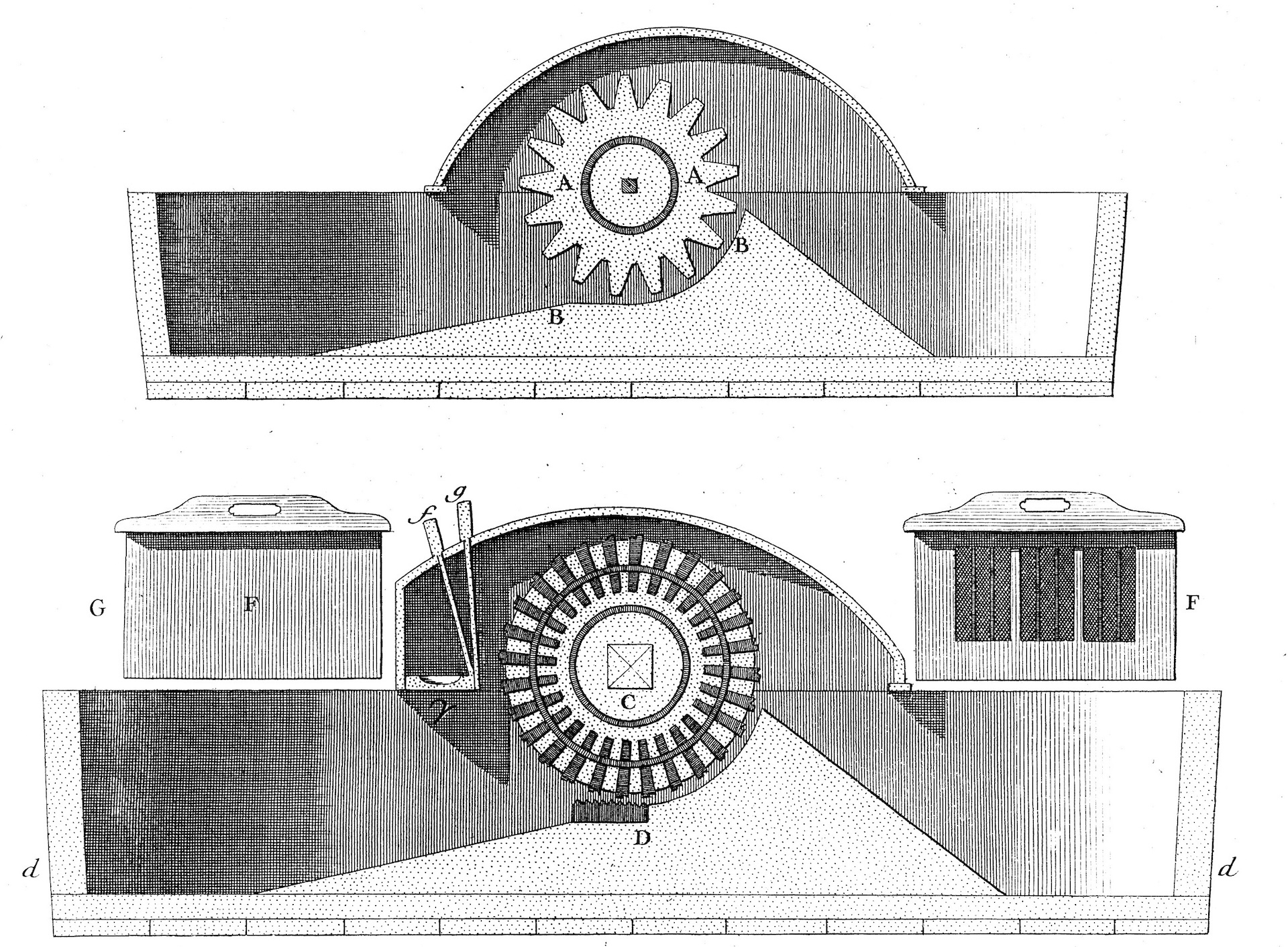

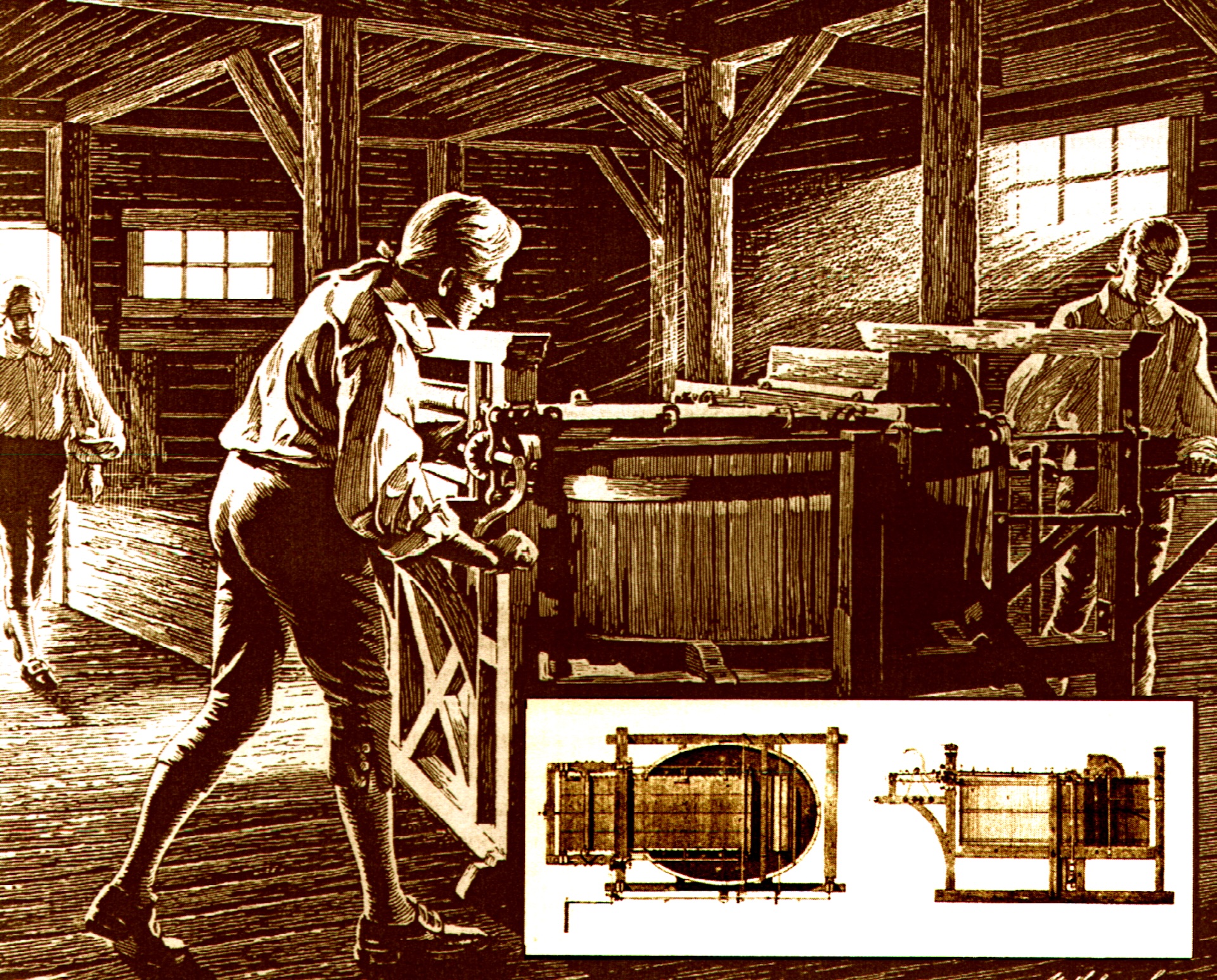

13世紀になるとイタリアで製紙法が改良されました。ローマの北200キロに位置するファブリアーノ周辺の製紙工房では、紙質を高め、生産量を増やすさまざまな工夫が施されました。水車で搗臼を動かし、亜麻や麻のぼろ布を叩いて紙料とする技術は特に画期的でした。これをきっかけとして、水車仕掛けの製紙工房が普及していきます。また、植物の茎を編んだ網の代わりに金網を張った頑丈な簀桁で漉くことで、より滑らかな紙が作れるようになりました。ファブリアーノでさらに13世紀後半には、針金細工でフィリグランという透かし模様をつけて商標とするようになりました。漉き簀に針金で模様を縫い付けることで、漉き上げた時にその部分の紙がわずかに薄くなり、光にかざすと明るく浮き上がって見えます。同じ頃、ファブリアーノではプレス機もねじ式に改良され、紙をより強く圧搾して水がしっかり抜けるようになりました。さらに、紙に羊の皮や蹄を煮出して作った膠を染み込ませることで、インクが滲まず表面で乾くよう工夫も施されました。

イタリアで独自の発展を遂げた製紙法は、約3世紀の間にヨーロッパ各地に広まりました。1326年頃にはフランスのリヨンに程近いアンベールのリシャール・ド・バ工房、1390年にはドイツのニュルンベルク、遅くとも1411年にはスイスのフライブルク、遅くとも1453年にはコンスタンティノープル郊外、1488年頃にはイギリスのハートフォード、1491年にはポーランドのクラクフ近郊プロンドニク・チェルヴォヌィ)、遅くとも1565年にはロシアのモスクワ、1586年にはオランダのゼッヘリスとズヴェインドレヒトで製紙が始まりました。

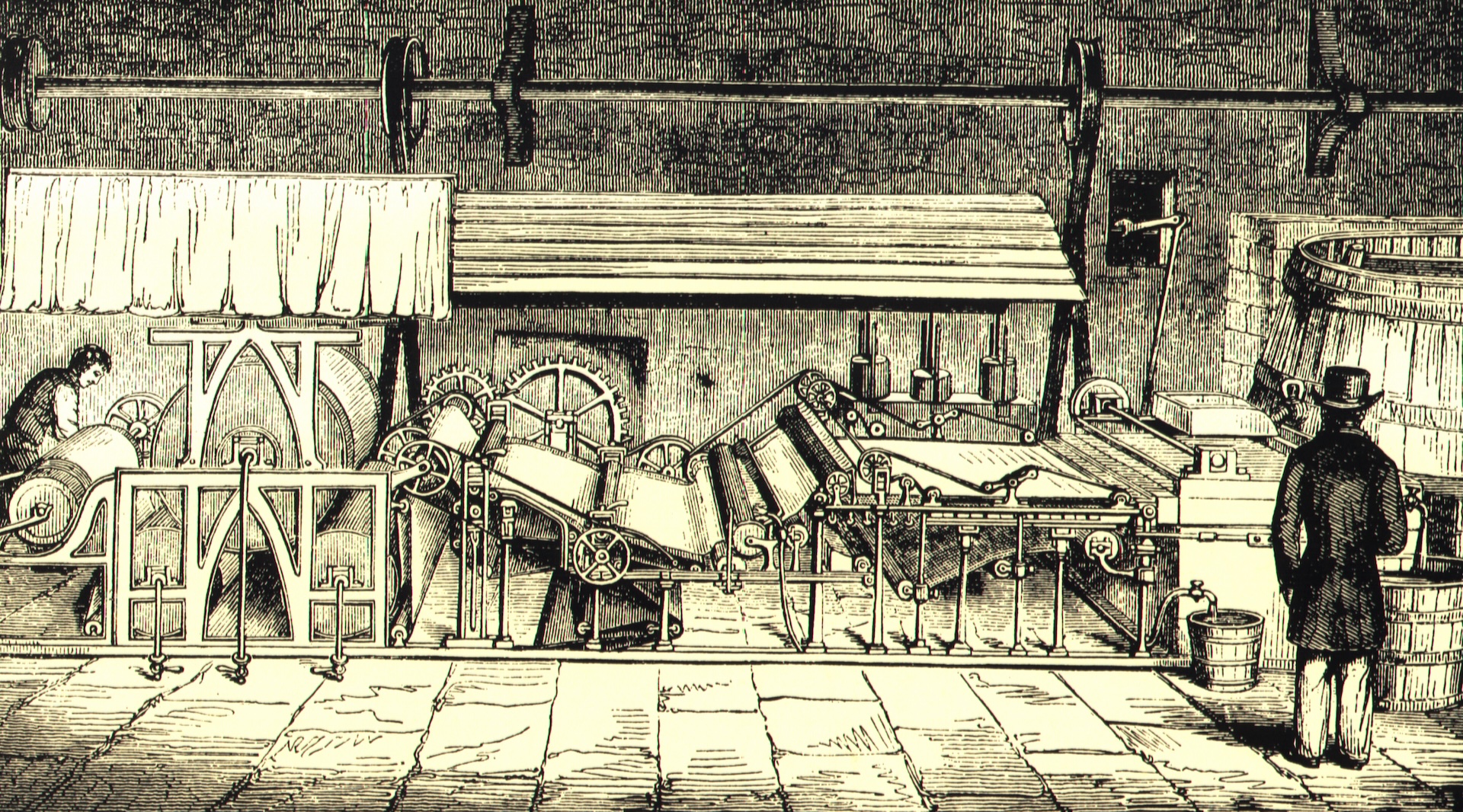

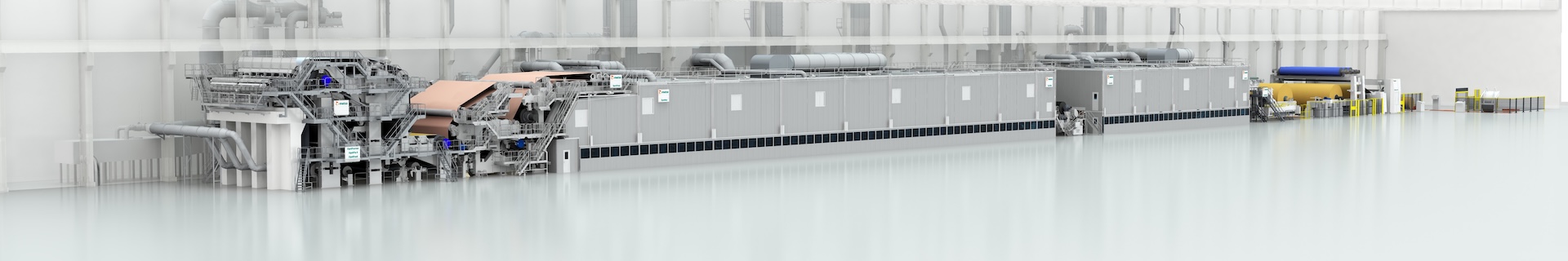

1798年、フランスのルイ・ニコラ・ロベールが連続抄紙機を発明したことで、一気に製紙の機械化が進みました。一枚ずつ紙を漉くのではなく、金網をエンドレスに走行させ紙層を形成する連続抄紙機は改良を重ねられ、機構を拡充しながら巨大化してゆき、今日では1日に160万キロの紙を生産できるほどの性能を備えています。これは、手漉きであれば100年以上を要する生産量です。

ユネスコ世界遺産登録に向けて

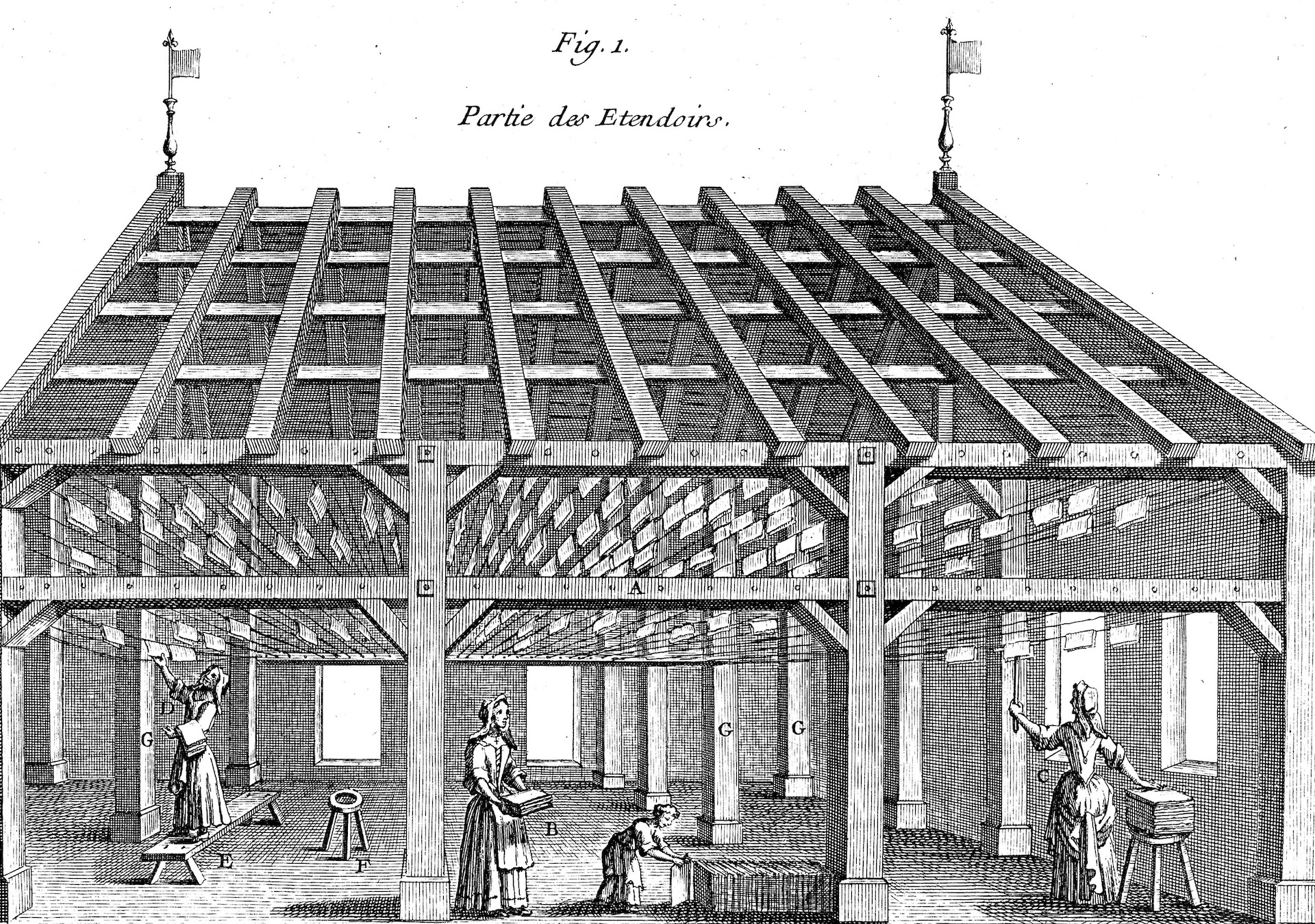

13世紀から19世紀にかけて、ヨーロッパでは水車の力で手漉き紙をつくる工房が何千と建てられました。しかし機械化が進むにつれ、昔ながらの製紙工房は姿を消していきました。現在、手漉き紙を作り続けている工房はヨーロッパで25軒しか残っていません。

ドゥシニキ=ズドゥルイ製紙博物館では、こうした製紙工房の中でとりわけ歴史的に貴重な数か所をユネスコの世界遺産に登録すべく企画を立ち上げました。その申請対象は、ポーランドのドゥシニキ=ズドゥルイのほか、チェコのヴェルケ・ロシニー、ドイツのホンブルクとニーダーツヴェーニッツ、イタリアのペーシャ、スペインのカペヤデスなど各地に点在しています。現在、準備作業もかなり進み、数年以内には世界遺産センターへ正式に申請書を提出する予定です。