西暦105年に発明された紙は、19世紀の初めまで一枚一枚、根気よく手作業で

漉かれてきました。その流れを学んでみましょう。各工程をクリックすると解説が

表示されます。

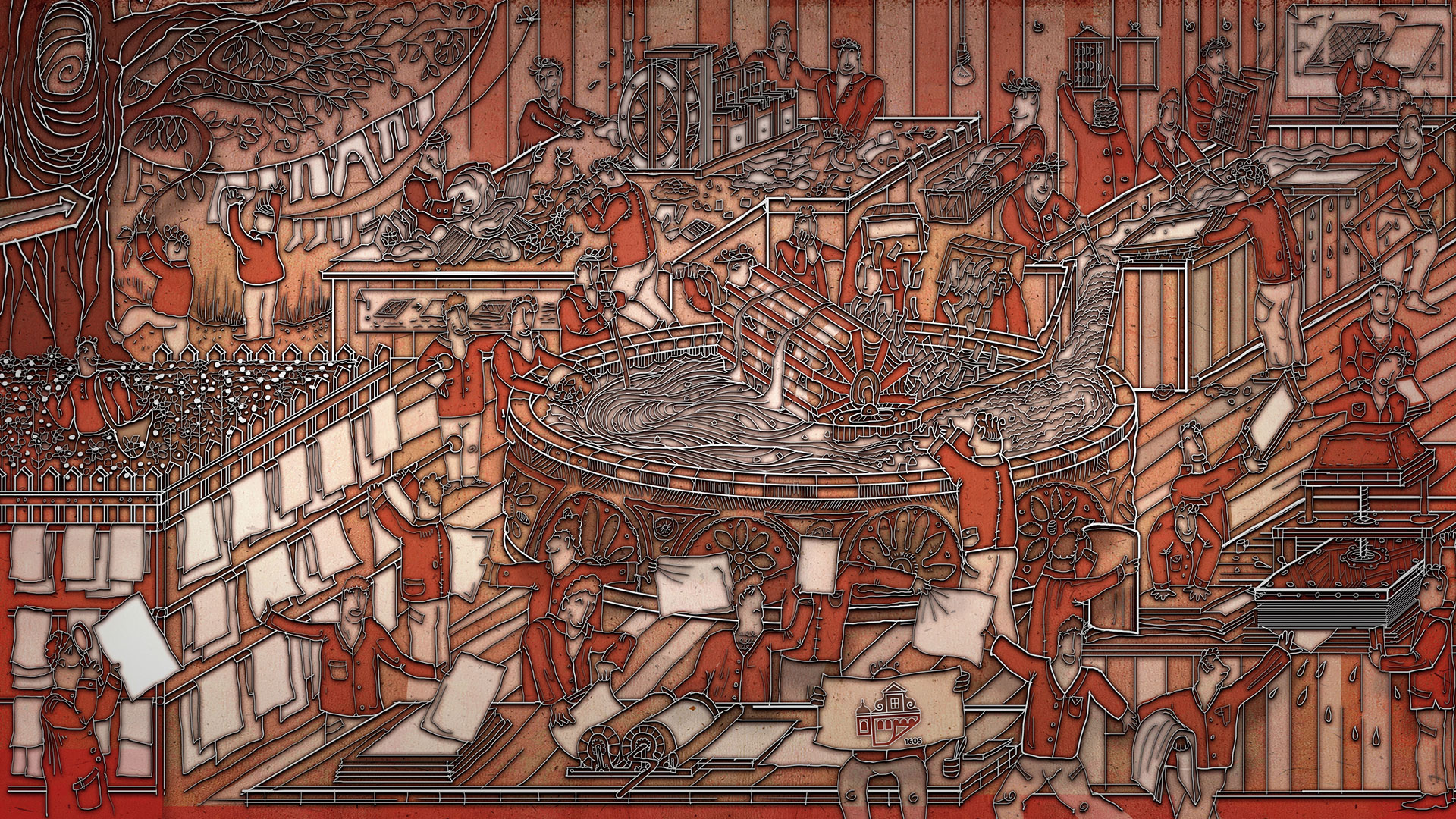

まずは繊維質の植物、亜麻や麻のぼろ布、古紙といった原料を集めます。そのセルロースを

細かくして、繊維を平らに重なり合わせることで、しなやかで丈夫な紙が生まれるのです。

原料は叩いて解きほぐさなければなりません。ヨーロッパでは独自の手法が発達し、

長らく搗臼を水車で動かして繊維を砕いていました。

やがて、ホレンダービーターと呼ばれる叩解機が考案されました。これにより、原料の

セルロース繊維をはるかに効率よく解きほぐし、大量の水中に分散させて紙料できるように

なりました。この頃には、紙質を高めるために、各種の補助材料を添加することも増えて

きました。当館の工房では今日もホレンダービーターが活躍しています。

紙は一枚一枚、木製の桁と金網をびっしり張った簀で漉きます。紙料の入った槽に簀桁ごと

沈めてすくい上げると、繊維が網に付着して紙を形成し、余分な水は紙漉き槽にしたたり

落ちます。桁を外し、漉き簀をひっくり返しても、紙はまだ濡れているので、落ちることなく

金網にちゃんとくっついています。

漉きたての紙は、フェルトの紙床に重ねて移し、さらに次の紙を重ねていきます。ある程度

紙床が積みあがったら、プレス機で力いっぱい圧搾して水を抜きます。そして、まだ濡れた

紙を一枚ずつ紙床から剥がしていきます。

紙床から剥がした紙は、風通しのよい部屋で干します。かつては、ドゥシニキでも、木の棒に

吊るして紙を乾かしていました。紙の需要量が増えると、工房の隣に大きな乾燥室が

建てられました。

こうして、手漉き紙が基本的には完成しますが、インクなじみといったが仕上がりを良くする

には、もう一手間をかける必要があります。まずは、カレンダー機が備えるローラー2本の

間に通して表面を滑らかにします。仕上げ材を塗布したり、紙の縁をきれいに切り揃えたり

することもあります。

漉き簀に針金細工で模様をつけると、漉いた時にその部分の紙は薄くなるため、透かし模様が

でき、光にかざすと明るく浮き上がって見えます。広くヨーロッパではフィリグランと呼ばれています。

ルーペを使って詳細を確認してください。